FAGIFULAE

Il casale San Benedetto è sito nell’agro del Comune di Montagano in provincia di Campobasso ed situato a poche centinaia di metri, in linea d’aria, dall’antica abbazia benedettina di Faifoli (Fagifulae).

La chiesa e i resti dell’abbazzia sono ubicati in una zona pianeggiante lungo il sentiero che dal paese conduce alla fondovalle del Biferno. Dati gli scarsi doc umenti risulta difficile risalire alla data di edificazione della chiesa; con molta probabilità e’ collocabile intorno all’XI secolo. La testimonianza storica più antica è un’iscrizione collocata su un capitello del portale d’ingresso della chiesa stessa, in relazione alla quale conosciamo la data di elevazione del portale vale a dire nell’anno 1260. Attiguo alla chiesa vi era, in quanto attualmente scomparso, un monastero benedettino risalente al 1134. Dal 1456 fino al 1700 dell’abbazia non si hanno notizie. Il 5 luglio del 1705 la chiesa fu riconsacrata e restaurata ad opera del cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento e futuro papa Benedetto XIII. A testimonianza di questo restauro troviamo ancora oggi delle lastre di marmo e un quadro, dipinto da Giuseppe Catalano, che l’abate faifolano Antonio Finy regalò al cardinale per l’occasione. Nel 1811 il nobiluomo montaganese Quintiliano Petrone comprò alcuni terreni tra cui la chiesa di S. Maria di Faifoli. Egli ebbe il merito di riparare i danni provocati dal disastroso terremoto che colpì il Molise nel 1805 e dal suo successivo abbandono. Dopo la sua morte Faifoli passò alla famiglia Janigro che nel 1971 consentì che la chiesa fosse destinata ad uso pubblico e che potesse essere restaurata, affidandone la cura ai sindaci di Montagano e Limosano. In seguito ai restauri, la chiesa internamente è stata modificata; attualmente si presenta intonacata, perdendo cosi’ l’aspetto originario medioevale. Il 13 febbraio 1998 la chiesa con una parte del territorio circostante è stata acquistata dal comune di Montagano e nel 2000 sono iniziati gli ultimi lavori di restauro per conto della Soprintendenza ai Beni Archeologici ed Ambientali del Molise.

umenti risulta difficile risalire alla data di edificazione della chiesa; con molta probabilità e’ collocabile intorno all’XI secolo. La testimonianza storica più antica è un’iscrizione collocata su un capitello del portale d’ingresso della chiesa stessa, in relazione alla quale conosciamo la data di elevazione del portale vale a dire nell’anno 1260. Attiguo alla chiesa vi era, in quanto attualmente scomparso, un monastero benedettino risalente al 1134. Dal 1456 fino al 1700 dell’abbazia non si hanno notizie. Il 5 luglio del 1705 la chiesa fu riconsacrata e restaurata ad opera del cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento e futuro papa Benedetto XIII. A testimonianza di questo restauro troviamo ancora oggi delle lastre di marmo e un quadro, dipinto da Giuseppe Catalano, che l’abate faifolano Antonio Finy regalò al cardinale per l’occasione. Nel 1811 il nobiluomo montaganese Quintiliano Petrone comprò alcuni terreni tra cui la chiesa di S. Maria di Faifoli. Egli ebbe il merito di riparare i danni provocati dal disastroso terremoto che colpì il Molise nel 1805 e dal suo successivo abbandono. Dopo la sua morte Faifoli passò alla famiglia Janigro che nel 1971 consentì che la chiesa fosse destinata ad uso pubblico e che potesse essere restaurata, affidandone la cura ai sindaci di Montagano e Limosano. In seguito ai restauri, la chiesa internamente è stata modificata; attualmente si presenta intonacata, perdendo cosi’ l’aspetto originario medioevale. Il 13 febbraio 1998 la chiesa con una parte del territorio circostante è stata acquistata dal comune di Montagano e nel 2000 sono iniziati gli ultimi lavori di restauro per conto della Soprintendenza ai Beni Archeologici ed Ambientali del Molise.

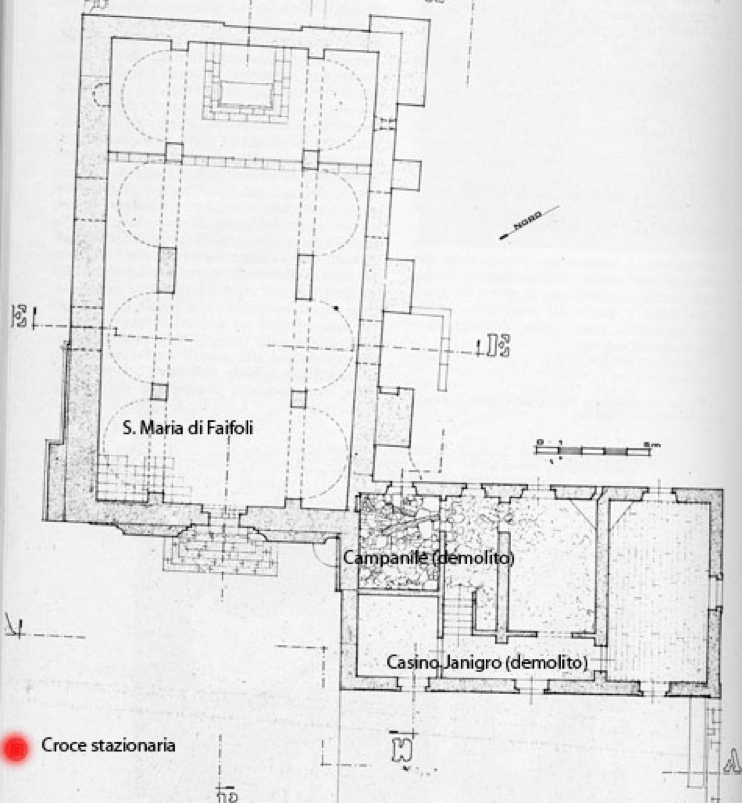

La chiesa presenta una facciata a capanna, sulla quale compare una piccola nicchia nonché un finestrone semicircolare. L’elemento più inportante è senza dubbio il portale, costruito secondo un modello lineare e semplice, caratterizzato da archi ogivali. Nel giardino vi sono una serie di arredi che un tempo appartenevano alla chiesa. All’interno presenta tre navate, di cui quella centrale ha una larghezza raddoppiata rispetto a quelle laterali. Inoltre vi sono anche sei pilastri di forma quadrata, sui quali sono inserite due lapidi, relativi al cardinale Orsini che inizio’ i lavori di restauro nonche’ l’opera di abbellimento della chiesa. Il cardinale Orsini donò alla chiesa anche l’unico all’altare, sul quale poggia un dipinto descrivente la Madonna con il Bambino. L’elemento originario che persiste è la balaustra che disunisce il presbiterio dal tabernacolo. Elemento particolarmente importante custodito all’interno della chiesa è la statua della “Madonna della Transumanza”. Si tratta di una scultura realizzata totalmente in legno, che rappresenta la Vergine adagiata su un tronco di quercia, tra larghe e fitte foglie e non sul classico trono, con accanto due angeli. La Madonna indossa una veste bianca e un manto azzurro, adorno di stelle, ed è rappresentata con le braccia sollevate in atto di preghiera e con il capo velato e coronato, affiancato da due piccoli angeli. La presenza di due ganci di sostegno e la rappresentazione dell’albero sacro della quercia fa presupporre che, un tempo, nel piedistallo dovevano esserci pastori e animali. Questi elementi fanno rientrare la statua nella tipologia iconografica della Madonna della transumanza, tipica di chiese o cappelle situate lungo i percorsi tratturali. L’opera mostra i tratti caratteristici della statuaria lignea molisana datata alla seconda metà del XVIII secolo, influenzata dalla scultura napoletana tardo-barocca. Le iscrizioni dipinte sulla predella “a devozione di Elisabetta Ma(…)ucci di Marcellino di Limosano; restaurò A. Mastrandrea (ottobre 1917)”, testimoniano il restauro novecentesco dell’opera. L’ultimo restauro è stato effettuato nel 1980 dall’artista Montaganese Silvano Iacovino.

La chiesa presenta una facciata a capanna, sulla quale compare una piccola nicchia nonché un finestrone semicircolare. L’elemento più inportante è senza dubbio il portale, costruito secondo un modello lineare e semplice, caratterizzato da archi ogivali. Nel giardino vi sono una serie di arredi che un tempo appartenevano alla chiesa. All’interno presenta tre navate, di cui quella centrale ha una larghezza raddoppiata rispetto a quelle laterali. Inoltre vi sono anche sei pilastri di forma quadrata, sui quali sono inserite due lapidi, relativi al cardinale Orsini che inizio’ i lavori di restauro nonche’ l’opera di abbellimento della chiesa. Il cardinale Orsini donò alla chiesa anche l’unico all’altare, sul quale poggia un dipinto descrivente la Madonna con il Bambino. L’elemento originario che persiste è la balaustra che disunisce il presbiterio dal tabernacolo. Elemento particolarmente importante custodito all’interno della chiesa è la statua della “Madonna della Transumanza”. Si tratta di una scultura realizzata totalmente in legno, che rappresenta la Vergine adagiata su un tronco di quercia, tra larghe e fitte foglie e non sul classico trono, con accanto due angeli. La Madonna indossa una veste bianca e un manto azzurro, adorno di stelle, ed è rappresentata con le braccia sollevate in atto di preghiera e con il capo velato e coronato, affiancato da due piccoli angeli. La presenza di due ganci di sostegno e la rappresentazione dell’albero sacro della quercia fa presupporre che, un tempo, nel piedistallo dovevano esserci pastori e animali. Questi elementi fanno rientrare la statua nella tipologia iconografica della Madonna della transumanza, tipica di chiese o cappelle situate lungo i percorsi tratturali. L’opera mostra i tratti caratteristici della statuaria lignea molisana datata alla seconda metà del XVIII secolo, influenzata dalla scultura napoletana tardo-barocca. Le iscrizioni dipinte sulla predella “a devozione di Elisabetta Ma(…)ucci di Marcellino di Limosano; restaurò A. Mastrandrea (ottobre 1917)”, testimoniano il restauro novecentesco dell’opera. L’ultimo restauro è stato effettuato nel 1980 dall’artista Montaganese Silvano Iacovino.

Dal popolo è conosciuta come Madonna Incoronata e la sua festa cade l’ultima domenica di aprile, occasione in cui si rinnova un’antica tradizione, quella di bandire un’asta pubblica ai vincitori della quale va l’onore di portare in spalla la statua in processione. Tradizione vuole che vincano quasi sempre le donne.

Dal popolo è conosciuta come Madonna Incoronata e la sua festa cade l’ultima domenica di aprile, occasione in cui si rinnova un’antica tradizione, quella di bandire un’asta pubblica ai vincitori della quale va l’onore di portare in spalla la statua in processione. Tradizione vuole che vincano quasi sempre le donne.

Citata dallo storico Livio nelle narrazioni della seconda guerra punica (214 a.C.) dopo la sconfitta di Canne. Plinio invece la descrive nel suo Naturalis Historia, III, 12, 107′ come municipio romano.

Gli scavi, molto limitati, eseguiti sul sito hanno rivelato la presenza di una complessa stratigrafia archeologica che si estende dall’epoca protostorica fino all’alto medioevo. Le stesse strutture murarie presentano numerose fasi; la più evoluta è quella di epoca romana, con ambienti pavimentati in mosaico ed in opus spicatum (una pavimentazione di mattoncini disposti a spina di pesce); è presente anche un edificio absidato. Non si hanno elementi per poter avanzare ipotesi sulla conformazione urbana e sulla sua estensione (che comunque doveva essere piuttosto limitata).

A conferma della elezione del centro a municipio è una iscrizione ora irreperibile che nel 1700 era inserita nel pavimento della chiesetta di S. Maria a Faifoli. Tale iscrizione citava i decuriones Fagifulanorum ed i Fagifulani.

Per lunghi secoli, il dominio dell’Italia meridionale fu ostacolato ai Romani proprio da questo popolo: nessun avversario seppe dare più problemi e pensieri a Roma, nessuno fu così vicino a contendere ai romani il predominio sul territorio italico. Forse, il seme della sconfitta e della resa ai romani, era già presente nel popolo sannita, il quale, benché fortemente coeso, aveva un altrettanto forte senso della libertà e dell’indipendenza, così che le singole realtà locali non si unirono mai contro i nemici romani per creare uno stato unitario, neanche nei momenti di maggiore difficoltà.

Il centro di questo ethnos di uomini fieri e liberi era proprio il Molise.

Gli scrittori antichi dividono il popolo sannita in quattro tribù: i Pentri, i Carricini, i Caudini e gli Irpini. In seguito, forse con la nascita della Lega sannitica come organismo di coordinamento militare, altre tribù dell’Italia centrale si unirono ad essi. Tra queste i Frentani.

La tribù che costituiva il cuore del popolo sannita era quella dei Pentri, che popolava il centro del Sannio nel territorio compreso tra la catena montuosa delle Mainarde a nord ed il massiccio del Matese a sud (più o meno l’attuale provincia di Isernia). Sono descritti come i più forti, vera e propria spina dorsale della nazione. Nell’ultimo periodo delle guerre contro Roma, ressero quasi da soli l’urto degli eserciti consolari che si infrangevano contro le difese occidentali del Sannio. Città pentre erano Aesernia, Allifae, Aquilonia, Aufidena, le due Bovianum, Fagifulae, Saepinum, Terventum e Venafrum.

Il sito è ubicato a mezza costa, in posizione panoramica sulla riva destra del medio corso del fiume Biferno; il territorio municipale confinava con quello di Larinum, di Terventum, di Saepinum.

I Sanniti, che avevano già un’organizzazione politica in cui le cariche venivano acquisite democraticamente per elezione, anche se riservate ai ceti più abbienti, gestivano il potere attraverso il “meddiss”, carica che ricorda molto quella romana del magistrato. L’organizzazione sociale tuttavia si contraddistingueva per l’equlibrio sistematico delle sperequazioni, che riusciva a garantire una certa equità nella distribuzione del reddito mediante, ad esempio, una libera apertura al diritto di pascolo.

Secondo autorevoli studiosi qui sorgeva il centro sannitico di Fagifulae, divenuto poi municipio romano assegnato alla tribù Voltinia. In epoca medioevale, nell’area, si installò una comunità benedettina. Le notizie più antiche sulla Badia di S. Maria di Faifula risalgono al 1134. Essa ebbe l’onore di accogliere tra le sue povere mura, in due occasioni diverse, fra Pietro Angelerio. Dopo avervi indossato, ancora giovanissimo, l’abito benedettino, pronunziando i sacri voti, Pietro Angelerio tornò a Faifoli da abate di quel monastero nel 1276, allorchè venne chiamato dall’arcivescovo di Benevento Capoferro, affinchè recuperasse la proprietà dell’abbazia e ristabilisse buoni rapporti di vicinato con il feudatario di Montagano, Simone Santangelo, che aveva scatenato una feroce persecuzione contro il monastero. Pietro Angelerio chiese l’intervento del re Carlo I d’Angiò e questi con una lettera del 27 settembre 1278 ordinò al Giustiziere di Terra del Lavoro e di Molise di impedire i soprusi del feudatario di Montagano. Dal momento però che costui non si fermò, l’abate dispose che i suoi monaci abbandonassero Faifoli e si rifugiassero nel monastero di San Giovanni in Piano, presso Apricena (FG).

Neanche è stato possibile trovare immagini antiche che possano attestare la sua esistenza nel periodo in cui la chiesa faceva parte della proprietà privata della famiglia Janigro.

Non reca, a differenza di altre croci, alcun riferimento al committente e all’anno di collocazione, ma pare evidente che essa sia stata realizzata utilizzando come piano di appoggio una lastra quadrata il cui carattere lascia pensare che si tratti di una pietra recuperata da un qualche edificio del municipio romano di Fagifulae dove forse costituiva il basamento di un’ara votiva.

Non reca, a differenza di altre croci, alcun riferimento al committente e all’anno di collocazione, ma pare evidente che essa sia stata realizzata utilizzando come piano di appoggio una lastra quadrata il cui carattere lascia pensare che si tratti di una pietra recuperata da un qualche edificio del municipio romano di Fagifulae dove forse costituiva il basamento di un’ara votiva.

Il monastero di Faifoli per la storia della Chiesa assume particolare importanza non solo per essere di fondazione benedettina, ma anche per aver ospitato Pietro Celestino quando, proveniente dalla sua S. Angelo Limosan

o, qui si ritirò giovanissimo nel 1227 per farsi monaco. Dopo varie peregrinazioni lontano da Faifoli , qui Pietro tornò e vi fu eletto abate, come testimonia la doppia epigrafe che egli fece scolpire nel 1278 dal maestro “Bonus Hominus” sul capitello di destra del portale dove ancora si legge:

MAGISTER BONVS HOMINVS ANNO MCCLX XVIII ABBATIS PE … M IN TE(m)P(or)E ABB(at)IS PETRI

Ai resti di età romana, che comprendono alcune lapidi, frammenti di pavimenti, rivestimenti di sepolture, si aggiungono i ruderi degli edifici più recenti.

Nella chiesa Abbaziale di S. Maria si possono ancora individuare alcune caratteristiche romaniche, nonostante le modifiche nel corso del tempo. L’edificio può essere considerato un esempio tipico di architettura religiosa medioevale molisana, il cui elemento di rilievo è

Nella chiesa Abbaziale di S. Maria si possono ancora individuare alcune caratteristiche romaniche, nonostante le modifiche nel corso del tempo. L’edificio può essere considerato un esempio tipico di architettura religiosa medioevale molisana, il cui elemento di rilievo è

rappresentato quasi sempre dal portale. Se nel tempo la facciata ha subito modifiche come l’apertura della lunetta sovrastante l’ingresso, il portale è ancora quello romanico. Si conosce il nome dell’autore del portale, il maestro Buonuomo – 1260.

C’è una singolare corrispondenza tra la vita di Pietro Celestino e il destino di Faifoli. Con la rinunzia di Celestino V al trono pontificio iniziò anche la decadenza di questo monastero, che venne infine abbandonato alla fine del XIII secolo. La chiesa tuttavia continuò ad esistere, e fu oggetto nel 1705 di restauro, voluto dal cardinale Orsini e dedicato alla memoria di Celestino, come ricorda una lapide posta all’interno della chiesa. Nel 1794 divenne di regio patronato.

Dopo il disastroso terremoto del 1805 la chiesa, ormai in rovina, venne acquistata da una famiglia locale di possidenti, che effettuò alcuni interventi di restauro sul fabbricato; questo a causa di rifacimenti, ha modificato il suo aspetto originario. Accanto alla chiesa, sui resti del monastero, la famiglia edificò il proprio villino di campagna.

Anche questo edificio oggi è scomparso, poichè per il degrado delle strutture murarie è stato demolito nel 1971; si conserva però l’ampio giardino della villa, noto come giardino Ianigro. Nel 1895 l’arcivescovo di Benevento ripristinò l’antico titolo abbaziale.

Nella chiesa vi è un quadro del 1705 commissionato dal canonico beneventano e abate commendatario della chiesa di Faifoli, Francesco Antonio Finy in occasione della ricostruzione della chiesa.

Al centro vi è la Vergine Maria con il Bambino in braccio. In alto, a destra di chi guarda, S. Pietro Celestino in abito benedettino, ma insieme con il copricapo papale (il Camauro), il pastorale a tre croci e, accanto, la tiara.

Al centro vi è la Vergine Maria con il Bambino in braccio. In alto, a destra di chi guarda, S. Pietro Celestino in abito benedettino, ma insieme con il copricapo papale (il Camauro), il pastorale a tre croci e, accanto, la tiara.